東海道五十七次をあるく

東海道五十七次をあるく

東海道五十三次といえば京都-江戸の53宿ですが,これ以外に,京都-大坂までの4宿があります。江戸から京都に立ちよらず大坂にいくときは,近江の「追分」から大坂へと向かいます。

大坂と伏見に城を築いた豊臣秀吉が,1596(文禄5)年,この2つの城を最短距離で結ぶため,淀川沿いに文禄堤をつくり,この堤の道が京街道となりました。

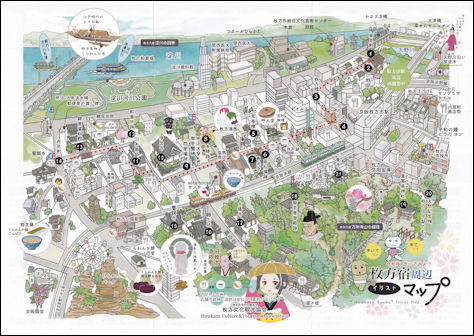

その後,徳川家康が「天下の台所」である大坂への道「京街道」をさらに発展させるため,守口宿・枚方宿・淀宿・伏見宿の4宿,本陣や旅籠,問屋場などを整備しました()。

江戸から大坂に向かう場合,東海道の大津から京都に入る手前,京阪電鉄京津線「追分」駅の近くに「みきハ京」(右は京)の道標があり,三叉路になっていますが,この三叉路を左にいくのが「京街道」(伏見街道や奈良街道ともよばれます)です。

2010年2月初め,この京街道を3回に分けてあるきました。2月下旬には西安で暮らすことを決めていたので,それまでを「京街道あるき」で過ごそうというわけです()。なお,「歴史街道」に「京街道ウォーキングマップ」があります。

標記の通り,この京街道は2010年にあるいたものですが,その後も何回かあるきなおしていますので,それらも付け加えています。

地図はこちら(GoogleMap)。但し,小生があるいたものですので,「京街道」のルートと異なっている箇所があるかもしれません(^^;)。

・1回 京都-伏見 約8.8Km

・2回 伏見-枚方 約19.6Km

・3回 枚方-大坂 約22.0Km

伏見宿

京街道は大津の「追分」からではなく,京都の五条大橋の東,本町通りからあるきはじめました。京都から大坂に向かうときはこの道を通ったといいます。

本町通りを南へと,ただひたすらあるいていきます(^^;)。とはいっても,途中には多くの観光客で賑わう伏見大社(全国に約3万社あるといわれる稲荷神社の総本社)や旧東海道本の「ランプ小屋」(),カトリック伏見教会,聖母女学院(),橦木町廓跡()などがあり,それなりに楽しみながらあるいていけます。

本町通りが京都教育大学の南の通りと交差する丁字路で,大津の追分から来る街道と合流します(この丁字路を左,東にいけば大津の追分です)。京阪電鉄の墨染駅から丹波橋駅を過ぎると,伏見はもうすぐです。

伏見宿()は寺田屋()前の濠川(伏見城の外堀)沿いが中心部で,本陣や問屋場,旅籠,船宿などが置かれていました。今は「竜馬通り」という商店街になっていて,多くの観光客で賑わっています。また,伏見は「酒蔵」の町としても知られ,「黄桜」や「月桂冠」など多くの酒造会社があります。

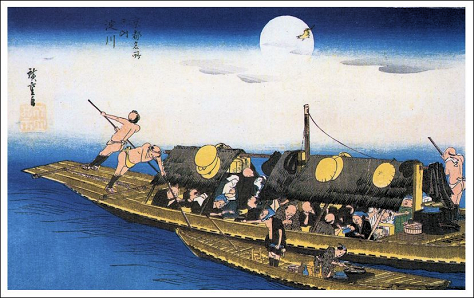

ここから大坂までは宇治川・淀川の川舟(三十石船)を利用することが一般的であったようで,多くの旅人で賑わったといいます。そのため,大坂-京都間の宿は京都へ向かう上りの旅人が利用する「片宿」の形態だったといいます。

淀宿

伏見宿から三栖閘門()を見て,宇治川の右岸をあるいていきます。横大路運動公園辺りで宇治川を離れ,京都競馬場の北をあるいていくと淀宿です。その途中に,鳥羽・伏見の戦いで戦端が開かれた戊辰戦争の慰霊碑があります。

この道が宇治川のかつての本流で,淀宿は宇治川と木津川に挟まれた城下町で,この宇治川に架けられていたのが「淀小橋」で,その先に「唐人雁木跡」があります。

大坂から京都へ向かう(あるいはその逆)場合,ここから宇治川沿いに伏見へ向かうルート(京街道)と,淀宿から北へ向かい,桂川左岸沿いに(千本通り),鳥羽離宮跡から羅城門(鳥羽の作道)へと出るルートもありました。小生はまだあるいていませんが,またいつかあるいてみるつもりです(^^;)。

「唐人」とは朝鮮から訪れた朝鮮通信使のことで,大坂から「川御座船」で淀川を逆上り,この淀で船を降り,江戸へ向かいましたが,その船のための桟橋を「雁木」といいました。

淀といえば,豊臣秀吉が淀殿(茶々)の産所として築城された「淀城」がよく知られていますが,それは現在ある淀城の北500mの納所(のうそ)にあったもので,現在の淀城(址)は1623(元和9)年に江戸幕府2代将軍徳川秀忠によって,京都の警護のために築城されました。

橋本

淀から西へあるき,御幸橋で宇治川と木津川をわたると八幡です。この宇治川と木津川に挟まれた右(西)一帯は「背割堤」とよばれ,1.4Kmの桜並木(約220本)がつづき(淀川河川公園に拠る),春には多くの花見客で賑わいます。反対の東側には「さくら出会い館」があります。

石清水八幡宮のある男山を左に見ながら木津川の左岸をあるいていきます。1Kmほどいくと「二宮忠八飛行器工作所跡」があり,さらに200mほどいくと石清水八幡宮常夜燈があります。また,大谷川をわたった先に八幡宮の道標があり,その左方の民家前にも常夜燈があります。

道標には,「右八まん宮山道是より十六丁」「文政2(1819)年」などとあります。この道標は東面してますので,京都からあるいてくると,この案内は「逆」になります(「右八まん」ではなく「左八まん」)。

橋本から来ると,この道標を「右」に曲がって八幡宮に向かったと思われます(角を曲がった先に「天明7(1787)年」銘の常夜燈があります)。

小生がこの道標を見ていると,近くのおじさんが「ここの道を広げたときに,その道標もそっちに移動させたんだよ」といってました。もともとはどのように建てられていたのでしょう....。

このあたりは桂川・宇治川・木津川の三川が合流するところで,その対岸が「山崎」です。三川が合流して「淀川」になるその左岸の文禄堤(太閤堤)が街道として整備されました。

道なりにあるいていくと,丁字路に突き当たりますが,ここを右へといきます(左は京阪「橋本」駅です)。

この先は「橋本の渡し場」があったところで,山崎(西国街道)と橋本(京街道)を結び,橋本は石清水八幡宮への参詣客で賑わいました。橋本の渡し場跡の道標には,「柳谷わたし場」「山さきあた古わたし場」などとあります。

また,1877(明治10)年には橋本に遊郭ができ,遊郭は1958(昭和33)の売春防止法で廃されるまで存続し,賑わいました。通りには今も当時の面影が残されています。

枚方宿

京阪電鉄橋本駅からほぼ京阪本線に沿ってあるいていくと,淀川に流れ込む天野川に架かる鵲(かささぎ)橋を過ぎたあたりが枚方宿の東見附で,枚方宿は宿場の風情がよく残されています。

くらわんか舟

枚方市駅前の道と合流するところが「宗左の辻」(油商人の角野宗左の屋敷跡)で,ここを右へ,岡本町公園をこえて道なりにあるいていきます。

枚方宿 宿駅と舟運で発展した枚方宿は京街道のなかでも大きな宿で,西見附から東見附まで約1.5Kmに及ぶ。淀川を進む三十石船の乗客に対して「餅くらわんか,酒くらわんか」と売りつけにきた小舟は「くらわんか舟」とよばれ,この辺りで発展した。「三味や太鼓で船停める」と船頭歌にも歌われ,代表的な船宿である「鍵屋」は現在は資料館となっており,街道の歴史を今に伝えている。

・人口 1,549人(378軒)

・本陣 1軒

・旅籠 69軒

・人馬 100人/100疋(匹) (歴史街道「京街道」に拠る)

枚方は淀川に面した古くからの交通の要衝でしたが,中世末に順興寺(願生坊)の寺内町として町づくりがはじまりました。そして,京街道の宿として本陣・旅籠・船宿や,職人・商人の町屋が軒を並べ,宿場町として賑わいました(案内板に拠る)。

妙見宮の常夜燈をすぎて80mほどいくと,左角に高札場跡の標示があり,この角を左にいくと万年寺山です。

万年寺山には豊臣秀吉が建てたといわれる「御茶屋御殿」跡があり,展望広場になっています。展望広場には万年寺山遺跡1号石棺があります。また,意賀美神社(トイレ有り)の梅林には約110本の紅白梅があり,その美しさから多くの観光客が訪れるそうです。

万年寺山に曲がらず,そのままあるくと,右に三矢公園(トイレ有り)があり,このあたりに本陣がありました。公園にはいってすぐ左に本陣の説明板があります。

浄念寺の角を右へ,さらにその先を左に曲がり,石柱の標示を右にはいっていくと船宿だった「鍵屋」(鍵屋資料館)です。

「鍵屋」の先が「西見附」(トイレ有り)で,ここから京街道4番目,東海道五十七次では最後の守口宿に向かっていきます。

守口宿・京橋

枚方宿の西見附を過ぎると,しばらくは淀川の堤防の上をあるいていきます(約7Km)。2月の川風は冷たく,あるくのが辛い....。やっと堤防の道が終わり,守口の町中に入り,京阪電鉄守口市駅前あたりが守口宿だったところです。

守口から関目の曲がりくねった道をいくと京街道の起点である京橋口で,ここから大阪城公園の北を通り,天満橋を過ぎると高麗橋で,東海道「五十七」次の旅を終えることになります。

また,伏見から淀川を下ってきた三十国船は京阪電鉄天満橋駅近くの「八軒家」などの船着場が終着となります。

墨染から追分へ(2016年3月)

5年ほど東海道あるきから遠ざかっていましたが,また東海道をあるいてみたくなり,その前哨戦として(^^;),伏見宿へ向かう途中の墨染駅近くから大津の追分まであるいてみました(約9.3Km)。

本町通りから藤森神社(),京都教育大の前を通り,JR奈良線「藤森」駅の手前を左へ,しばらくいってJR奈良線を歩道橋でこえ,道なりに進んでいくと府道35号に出ます。100mほどあるいてY字路を左へ,角に「仁明天皇陵」()への案内石柱があります。この道は500mほどで再び府道に合流します。

府道をあるいていていくと,やがて府道は名神高速道路に平行し,勧修寺の近くで高速道路と離れ,勧修寺に沿って南から東へと曲がっていきます。

勧修寺の東から京都地下鉄東西線「小野」駅をすぎ,外環状線をこえて,直進,「奈良街道」の標示のある道を左(北)へ曲がります。この交差点を右にいくと,小野小町ゆかりのお寺として知られる「随心院」があります。

ここからは府道35号を北へあるいていきます。奈良街道に合流し,名神高速道路の高架を過ぎたところ,左(西)に「大宅(おおやけ)の一里塚」があり,1.8mの塚の上に榎が植えられています。元々は道を挟んで東にもありましたが,現在は残されていません。

更に北行し,国道1号線を南から北へ,そしてもう一度国道1号線を西から東へこえると,丁字路で音羽病院に突きあたります。ここを右へ,京都東ICの高架を通りすぎると,400mほどで丁字路に出ます。ここが「追分」で,右にいけば「大津宿」,左にいけば「京都(三条大橋)」です。丁字路の手前左に「追分」の道標があります。

東海道五十七次の4宿(京街道)をあるいてみましたが,京都から大坂までの街道は今では大きな町を通る「道」になっていて,当然のことなが ら,一部を除いて,そこに当時の面影を見ることはできません。それはそれでしかたないのでしょうが,ちょっと残念です。