生と死を見つめる母なる河

ヴァラナシ(ベナレス)はガンジス河(ガンガー Ganga河)沿いにあるヒンドゥー教の聖地であり,シヴァ神の聖都でもあります。多くの信者・巡礼者・観光客などがあふれる町です。

インド国内の移動はすべて列車です。全体の行程を見ると,行ったり来たり....ちょっと時間のむだなような気がしますが,列車を利用するからなのでしょうか。列車はただ乗っているだけでも楽しいですし,ここは「悠久のインド」です,ガンジス(ガンガー Ganga)の流れのようにゆったりと過ごすことにします ^^;

ヴァラナシ Varanasi

ジャイプールから寝台列車でヴァラナシ(ベナレス)へと向かいます。外国で寝台列車で寝るのは初めてです(中国で寝台列車には乗りました)。日本よりも車幅が広く,寝台は車両の両側にあります。ひとつは,進行方向に向かって横に(直角に)寝る3段式寝台が向かい合わせにあります ── 日本の客車3段式のような寝台です。もうひとつが,通路を挟んで反対側に,進行方向に向かって縦に(平行に)寝る2段式寝台があります。こちらの方が上に余裕があって,寝やすいです。途中の駅で乗客が降りた後,こっちに移りました ^^;

というのも,小生3段式寝台の狭苦しい最上段でした。本来は最下段だったのですが,列車に乗り込むとすでに小さい娘を連れた母親が坐っていました。ガイドさんはちょっと困った顔をしていましたし,母親も娘の肩を抱いて申し訳なさそうな顔をしていましたが,その母娘には何もいいませんでした ── いや,いえなかったのでしょう。その顔を見て小生は黙って最上段の寝台に落ち着いたのでした。

ガイドさんから「列車内は禁煙・禁酒ですよ」と,教えられていました。が,荷物を整理し終える(スーツケースなどは下段寝台の下に置きます)と,ガイドさんが,

── 一杯,やりましょか?

── ん?(禁酒じゃぁなかったの?)

車両の後ろにある乗務員さん用の場所に連れていかれると,ガイドさんは鞄からウィスキーを取り出し,コソッと呑みはじめました。「禁酒」ですから,おおっぴらにはのめませんが,こういうところで「こそっ」となら呑めるようです ^^; ほろ酔いの寝酒に,小生いつのまにか寝てしまいました。

早朝に目が覚め,寝起きの一服....と,これも「禁煙」ですが,これもデッキで「こそっ」と吸う分には大丈夫だとか....。早速デッキに坐り込み,朝の一服。

と,その小生の目の先に「軍靴」のような靴先が....目線をすぅっうとあげていくと,列車に乗りこんでいる警察官(小型の自動小銃を持ってます)が立っています。ありゃっ,これはヤバイかな。タバコを一本すすめると「Thank you」といって,立ち去っていきました ^^;+^^v

しばらくして,列車は,信号待ちでしょうか,停車しました。デッキのドアを開けて,外の空気をいっぱい吸い込みながら,ふと目をやると,ひとの腰の高さほどの雑草のなかに,少女の顔だけが見えます。「何をしてるんだろう....」しばらく少女を見ていると,少女は困ったような顔をして,やはりこちらをじっと見ています。

── ん?

少女は「用を足していた」のでした。少女の目の前で列車が止まり,しかもヘンなオジサンがタバコを吸いながら見ている!少女は立ち上がるに立ち上がれず,困っていたのです。小生,吸いかけのタバコの火を消し,デッキのドアを閉め,急いでその場を立ち去りました。

ダメーク・ストゥーパ Dhamekh Stupa

ダメーク・ストゥーパ Dhamekh Stupa

ヴァラナシに到着し後,サールナート(Sarnath)に立ち寄ります。サールナートは仏教の聖地で,仏陀(ブッダ)が初めて説法をしたところ(初転法輪の地)として知られています。ここには6世紀に造られた高さ31mのダメーク・ストゥーパがあります。

翌日,暗いうちからガンジス河(ガンガー)の遊覧です。小舟に乗り,灯明皿のような小皿のロウソクに火をつけ,河に流します。ゆったりと,しかし,力強く流れるガンジスの河岸では,多くのひとが身を清め,朝の祈りをしています。朝の沐浴です。小生は小舟から足を出し,足だけでもと,ガンジスの流れで身ならぬ足を清めました ^^;

小舟からみると,ガンジス河岸には階段状になって河に沈みこむガートがずらっと並んでいます。ガートはガンジス河の流れに沿って南から北まで84あるといいます。そんななかに「久美子の家」という日本語の文字が目にはいりました。奥さんが日本人の宿「久美子ハウス」で,日本人旅行者には有名なんだそうです。

小舟からふと目をやると,川岸から一条の紫煙が空高く立ち昇っていました。そこは「火葬場」だそうで,死んだひとを組んだ太い木の上に置き,焼いているそうです。小舟をその火葬場の近くで降りました。

そこにはさきほど見た「紫煙」の「そのひと」がいました。焼かれて,体がが小さくなっていくほどに,紫煙とともに「彼」あるいは「彼女」の霊魂は空高く,天高く舞っていくようでした。

火葬場から狭い路地を歩いていると,威勢のいいかけ声が聞こえてきました。数人の男たちが布にくるまれた細長い「もの」をまるで祭の御輿のように肩に担いで駆けていきます。聞けば,そうやって「死者」は親戚縁者によってあの火葬場に運ばれ,紫煙となって天に昇っていくのだそうです。

世界遺産 カジュラーホー khajuraho

この後,ヴァラナシから南西のカジュラーホーへ,そして,アグラへと再び列車で向かいます。

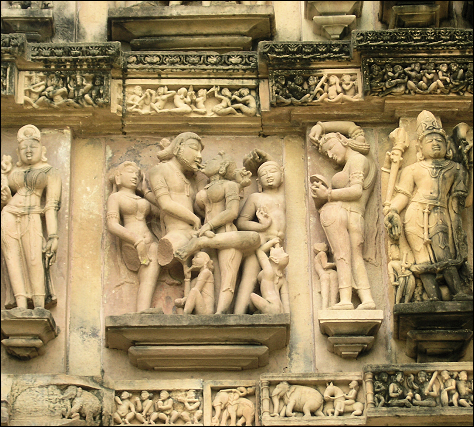

マクシュマナ寺院

マクシュマナ寺院

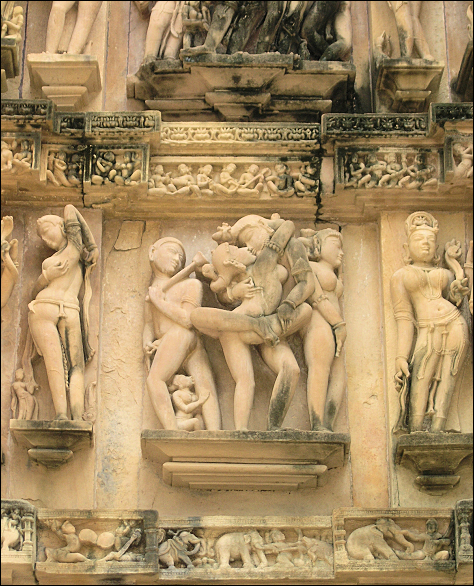

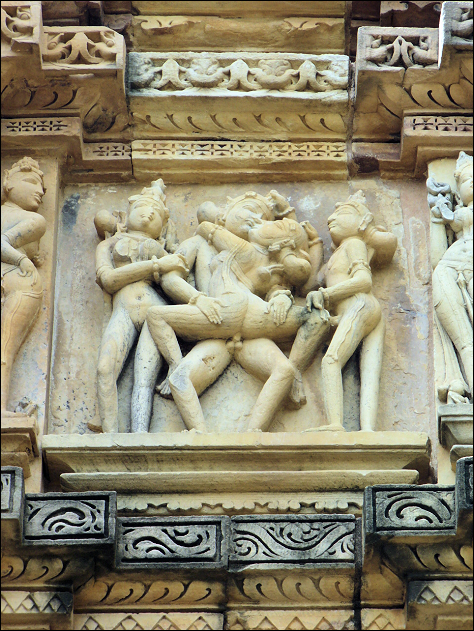

「カジュラーホの建造物群」は10-13世紀に全盛をきわめたチャンデーラ王朝の首都で,のちにイスラム勢力によって破壊され,85あった寺院は今では22だけが残されている。高い尖塔をもつ壮麗なヒンドゥー教寺院群も健在である。各寺院の外壁はおおらかな性愛表現を含む無数の彫刻で飾られ,北インド独特の建築様式を伝えている(「世界遺産センター」に拠る/一部改)。

「カジュラーホの建造物群」は10-13世紀に全盛をきわめたチャンデーラ王朝の首都で,のちにイスラム勢力によって破壊され,85あった寺院は今では22だけが残されている。高い尖塔をもつ壮麗なヒンドゥー教寺院群も健在である。各寺院の外壁はおおらかな性愛表現を含む無数の彫刻で飾られ,北インド独特の建築様式を伝えている(「世界遺産センター」に拠る/一部改)。

カジュラーホーは小さな村ですが,男女の性をおおらかに表現した細密な彫刻で知られています。

ヒンドゥー教寺院の外壁に天女象やミトゥナ像(男女交合像)があふれるばかりに彫られています。

そこにはいやらしさをこえて,生命への極みを神々と一体化することによって表現する神々しさを感じとることができます。

カジュラーホーの寺院は西群・東群・南群に分けられますが,西群の寺院が最も規模が大きく,彫刻も多くあります。

ヴィシュワナータ寺院

ヴィシュワナータ寺院

考古博物館もあり,優れた多くの彫刻の展示があります。

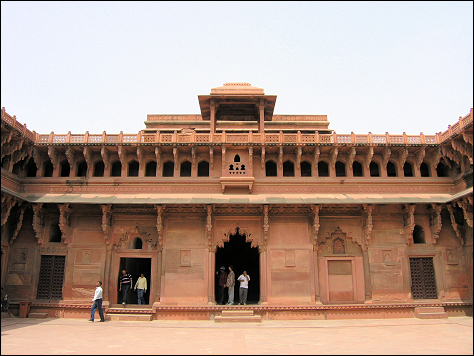

アーグラー Agra

アーグラーでは,お馴染みすぎるほどの 世界遺産 タージ・マハルと 世界遺産 アーグラー城に立ち寄ります。

「タージ・マハル」は1632年から22年の歳月をかけて,アーグラーの町に建てられた霊廟で,ムガル帝国第5代皇帝シャー・ジャハーンが亡くなった最愛の妃ムムターズ・マハルのために建立した。中心のドームの高さは58m,周辺に4本のミナレット(尖塔)がそびえている。外観はペルシア風だが,内部はインド的な造りで,世界的にも最も美しいイスラーム建築の傑作といわれている。「アーグラー城」はニューデリーの南約200kmにあり,アーグラーはムガル朝の旧都である。16世紀の第3代アクバル帝に始まるが,大部分の建築物は第5代シャー・ジャハーン帝時代の造営による。ジャーハンギール殿(アクバル帝時代),「赤い城」の名の由来となる赤砂岩造りの二重の城壁と門,シャー・ジャハーンの宮廷建築群など華麗なムガル朝の建築芸術が栄えたが,17世紀のデリー遷都,その後の反乱や略奪,英軍の駐留などでその栄華は衰えた。(「世界遺産センター」に拠る/一部改)。

「タージ・マハル」は1632年から22年の歳月をかけて,アーグラーの町に建てられた霊廟で,ムガル帝国第5代皇帝シャー・ジャハーンが亡くなった最愛の妃ムムターズ・マハルのために建立した。中心のドームの高さは58m,周辺に4本のミナレット(尖塔)がそびえている。外観はペルシア風だが,内部はインド的な造りで,世界的にも最も美しいイスラーム建築の傑作といわれている。「アーグラー城」はニューデリーの南約200kmにあり,アーグラーはムガル朝の旧都である。16世紀の第3代アクバル帝に始まるが,大部分の建築物は第5代シャー・ジャハーン帝時代の造営による。ジャーハンギール殿(アクバル帝時代),「赤い城」の名の由来となる赤砂岩造りの二重の城壁と門,シャー・ジャハーンの宮廷建築群など華麗なムガル朝の建築芸術が栄えたが,17世紀のデリー遷都,その後の反乱や略奪,英軍の駐留などでその栄華は衰えた。(「世界遺産センター」に拠る/一部改)。

ヤムナー河の畔にあるタージ・マハル(Taj Mahal)は1631年に亡くなったムガル帝国第5代皇帝シャー・ジャハーン(在位1628-58)の妃アルジュマンド・バースー・ベーガム(ムムターズ・マハル)のお墓です。宮殿(マハル)ではありません。ここに入るには靴を脱いで,素足で大理石の上をあるいていきます。

ここには,わが子に幽閉された皇帝シャー・ジャハーンもその死後,妃の隣に葬られています。

タージ・マハルの北西の同じくヤムナー河岸に建てられているのがムガル帝国の皇帝アクバルが築いたアーグラー城です。

この後,また再び夜行列車に揺られ,オーランガバードからアジャンタ石窟・エローラ石窟寺院へと向かいます。