久しぶりに北鎌倉をあるく

北鎌倉を訪れるのは2003年・2013年についで3回目です。ほぼ10年ごとに来ていることになりますが,2003年のときはただ来ただけ(^^;),2013年のときは横浜の春節に来たついでに定期観光バスに乗って建長寺に来ただけでした....。そして,今回です。

北鎌倉へは,2003年,さだまさしの『縁切寺』のなかの一節「♪源氏山から北鎌倉へ~」の歌詞にひかれ,思い立って車で明月院・東慶寺(縁切寺)・円覚寺あたりを訪れたのが最初です。

ただ,まともに拝観したのは東慶寺だけでした(明月院は案内版を見ただけ ^^;)。その後はそのまま久里浜までいき,ペリー上陸記念碑などを訪れました。

その後,2013年に横浜の春節に来たついでに,定期観光バスで北鎌倉(建長寺)を訪れました。

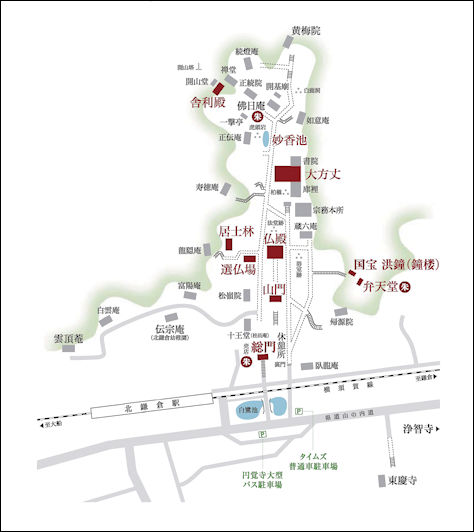

建長寺

建長寺

1970年代の初めに最初に鎌倉を訪れてから,鶴岡八幡宮や長谷寺,高徳院(鎌倉大仏)などは何回か訪れていますし,長谷寺へは坂東三十三観音霊場巡礼でも訪れていますが,北鎌倉をゆっくりと訪れたことはありませんでした。

で,北鎌倉ですが,今回は旅の途中で思いたって,途中下車をして北鎌倉に立ち寄ったので,2003年に中途半端に訪れた北鎌倉の3ヵ寺を訪ねてみることにしました。

JR横須賀線の「北鎌倉」駅で降り,西口にあるコインロッカー(500円)にリュックを預け,まずは明月院に向かいます。

県道21号から踏切をわたって円覚寺前の道を右(南東)へとあるいていきますが,ニュースなどで見る観光客で大混雑する「鎌倉」ほどではないにしても,多くの観光客が訪れていました(中高生の修学旅行生が多かったです)。

円覚寺前から300mほどあるき,案内版にしたがって左へ,明月川に沿ってあるいていくと300mほどで明月院です。拝観受付と背中合わせにトイレがあります。

明月院

1159(平治元)年,平治の乱(平清盛と源義朝が戦って源氏が敗北,この後平氏が全盛期をむかえることになる)で戦死した山内(首藤)俊通の供養として「明月庵」が建てられたがはじまりです。

その後,1256(康元元)年に第5代執権の北条時頼が出家のために最明寺を建立しましたが,最明寺廃絶後に第8代執権の北条時宗が最明寺跡に禅興寺を創建しました。そして,1380年に関東管領だった上杉憲方が禅興寺を拡大し,このときに明月庵は明月院と改められました。明治になり禅興寺は廃寺となりましたが,明月院だけが残りました(「鎌倉観光公式ガイド」鎌倉市観光協会に拠る)。

明月院(本尊は聖観音)は「あじさい寺」として知られ,6月になると境内は数千本のあじさいで埋め尽くされ,その青く澄んだ色合いは「明月院ブルー」ともいわれ,多くの人で賑わいますが,小生が訪れたのは5月でしたから,これくらいの「あじさい」があっただけで,「明月院ブルー」に染まることはできませんでした。

小生,映画の「寅さん」が好きでよく見てますが,その第29作『男はつらいよ「寅次郎あじさいの恋」』は小生のなかでは1,2をあらそう好きな作品ですが,寅さんが満男(吉岡秀隆)を連れて,かがり(いしだあゆみ)と訪れたお寺は「あじさい寺」ですが,明月院ではなく同じ鎌倉の成就院でした....。

本堂「悟りの窓」

本堂「悟りの窓」

お寺では堂内の撮影が禁止されているところが多いです(とくにご本尊など)が,ここ明月院もそうです。目につくところに「撮影禁止」と掲示してあるのに,おかまいなしに写真を撮っては係員から注意を受けていました。

注意を受けていたのは女子高生のグループが多かったように思います。もっとも,高校生たちは「ご本尊」を撮るというよりは,お堂の前で撮るので,いっしょに写真に写ってしまって注意を受けていたのですが....。

明月院には北条時頼の墓所・山内(首藤)俊通の墓所・宗猷堂(開山堂)・瓶の井(つるべの井)などがあります。

また,明月院やぐら(羅漢洞)は洞窟墳墓で,間口7m・奥行6m・高さ3mで,現存するものとしては最大級のやぐらです。

このやぐらは上杉憲方の墓と伝えられ,釈迦如来・多宝如来の2仏が,左右には十六羅漢が彫られていて(薄暗くてよくわかりません ^^;),上杉憲方を祀ると伝えられる宝篋印塔が中央にあります。

明月院では上杉氏の祖とされる「 重文 上杉重房像」(重要文化財)を見たかったのですが,いつも通り下調べはいい加減な小生ですので,この像が明月院ではなく鎌倉国宝館にあることを知りませんでした ^^;

明月川を見つめる兎と亀に別れを告げて,先ほど来た道を引き返し,円覚寺へと向かいます。

円覚寺は正式には「円覚興聖禅寺」(山号は瑞鹿山)といい,臨済宗のお寺で,鎌倉五山(第2位)のひとつ,本尊は宝冠釈迦如来です。

円覚寺

1282(弘安5)年,鎌倉幕府8代執権・北条時宗が中国の宋より招いた無学祖元を開山として,文永・弘安の役(蒙古襲来)の日本・蒙古両軍の戦死者を弔うために創建されました。円覚寺は室町時代の臨済宗の寺格である鎌倉五山のひとつで,鎌倉五山は建長寺・円覚寺・寿福寺・浄智寺・浄妙寺の5寺を,京都五山は天竜寺・相国寺・建仁寺・東福寺・万寿寺の5寺をいう。

踏切前の階段を上がり,総門から境内へとはいっていくと,正面に高さ約20mの大きな山門(三門)に出迎えられます。山門は1785(天明5)に再建されたもので,「円覚興聖禅寺」の扁額は伏見上皇(生没/1265-1317)から贈られたものです。

山門につづくのが仏殿で本尊の宝冠釈迦如来像が祀られています。仏殿は1923(大正12)年の関東大震災で倒壊し,1964(昭和39)年に再建されました。仏殿の天井には「白龍図」が描かれています。

円覚寺舎利殿

円覚寺舎利殿

そして奥まったところにあるのが「 国宝 舎利殿」で,名前のとおりお釈迦様の仏舎利(遺骨)をお祀りするところで,舎利殿には鎌倉幕府3代将軍・源実朝が宋の能仁寺から請来した佛牙舎利というお釈迦様の歯が祀られています。

舎利殿は鎌倉時代に中国から伝えられた禅宗様(唐様)を代表する美しい建物として国宝に指定されています。ただ舎利殿は通常は非公開で,特別公開日にしか見ることはできません。門から「覗き見」するだけです ^^;

境内を一通りめぐり,最後に「洪鐘」と弁天堂を見にいきました。見上げると辛くなるような石段をはぁはぁいいながら一段一段上がっていきます。

洪鐘(高さ259.5cm)

1301(正安3)年に鋳造された鐘で,8代執権・北条時宗の子である貞時(9代執権)が国家安泰を祈願して鐘の鋳造を鋳物師に命じましたが,鋳造がうまくゆかず,江ノ島の弁天さまに七日間参詣したところ,ある夜の夢の中で円覚寺の白鷺池の底を掘っってみよというお告げがあり,その通りにしてみると池の底より龍頭形の金銅の塊を発見,それを鋳造してこの洪鐘を造ったといわれています。

この霊験に感激された貞時は江ノ島の弁天さまを洪鐘の神体として「洪鐘大弁才功徳尊天」と名付けて弁天堂を建立しました(案内板に拠る)。

こんな高いところまで上がってきたご褒美でしょう,晴れた青空の向こうに富士山が望めました ^^v

東慶寺

東慶寺

円覚寺から東慶寺までは200mほど,地図では円覚寺と向かい合わせのような位置にありますが,かすかな20年ほど前の記憶とはまったく重なりません。もっとも,20年前といえばふた昔前,いつまでも同じわけがありませんが...。

明月院や円覚寺には多くの観光客が訪れていましたが,ここ東慶寺はそれほどではありません。東慶寺は江戸時代には満徳寺(群馬)とともに公認の縁切寺として知られていました。

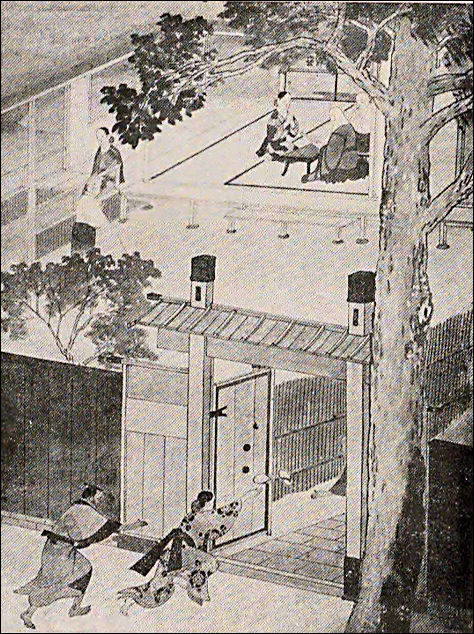

縁切寺

離縁がかなわないときは,縁切寺に駈けこみ足掛け3年すごせば,離縁ができたといいます。

満徳寺のこの史料は妻が夫と離縁するために縁切寺に駈けこもうとしているところです。ところが,妻の後ろからそれを阻止しようと夫が追いかけてきています。この門をくぐることができればいいのですが,今まさに夫に捕まりそうになっています。が,妻は門内に草履を放り投げています。話では,門内に入れなくても,簪(かんざし)など身につけているものが門内にはいればよかったといいます。

* 円覚寺境内図・舎利殿は円覚寺から引用しました。